一、背景

(一)新媒体背景下当代大学生呈现新的代际特征

新媒体时代的到来让信息传递更快更广,内容更多元复杂,极大地改变了人们接收、反馈信息的方式和途径。作为在网络新媒体快速发展背景下成长起来的青年人,当代大学生深度融入甚至依赖网络平台,他们的思想观念和行为模式也呈现出新的时代特征,例如自我意识极大增强、不善交际、主动沟通意愿低、理性认知和情感体验不匹配等特征,“宅文化”“低头族”“键盘侠”等现象盛行。这种新特征来源于快速现代化进程下人们情感上的迷失。不容忽视的是,情感是人类生命重要的表现形式,马克思曾说过:“激情、热情是人们强烈追求自己对象的本质力量。”没有情感人类的一切活动无以发动和正常进行,情感沟通也是个人和社会发展的必然基础,人类在本质上是社会性的动物,人们需要通过情感上的信任、共鸣与他人进行沟通、合作。

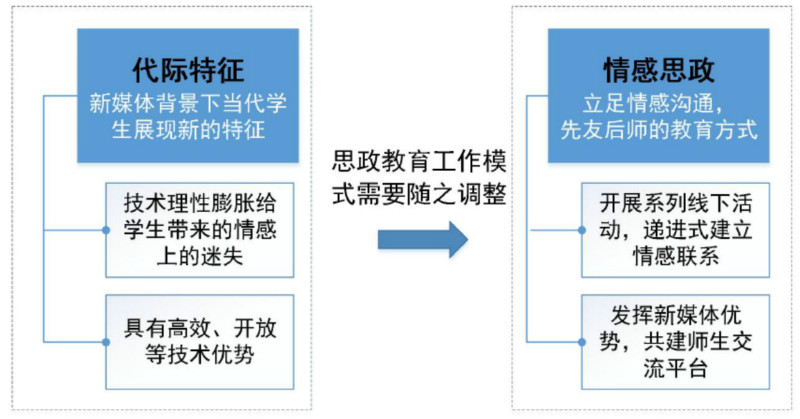

(二)情感思政是顺应当代大学生代际特征的必要思政教育模式

随着大学生代际特征的变化,高校思政教育工作的方式也需做出调整。传统单向灌输、直接说教、粗放管理的教育方式不仅收效甚微,甚至还会激发学生的对立情绪和逆反心理,加深师生间的代沟;而盲目地让学生参加和完成各种新式活动也并非良策,还可能导致学生疲于应付、活动流于形式,加重学生的负面情绪。当今的思政教育工作者应当清楚地认识到:学生的听见不等于听懂,更不等于接受,只有师生双方的相互认同才能共鸣,只有走心才能动容。因此,更为合适的思政教育方式应当是师生间思想交流、心灵沟通的双向互动,而联结这一双向互动的纽带就是情感。

(三)情感思政的理念内涵契合于高校辅导员的职责要求

情感思政,是相对于直接进行行为干预的显性思想政治教育方式而言的,其以情感心灵沟通为主要方式,强调在日常思政教育工作中的“情感”融入,先友后师,与学生建立多方位、全过程的情感联系和沟通,从根本上引导学生正确认知、健康成长、全面发展。由此可见,情感思政的理念内涵与高校辅导员的职责要求是十分契合的,即真正成为学生成长成才的人生导师和健康生活的知心朋友。具体实践方面,也可以灵活运用教育学和心理学相关知识,通过观察调查、日常接触、谈心谈话、主题活动等方式开展日常工作。

二、做法

项目负责人自2015年开始探索进行情感思政模式的具体实践,至今已经形成了一系列较为成熟的工作方案,具体的思路如图1所示。

图1情感思政教育的思路

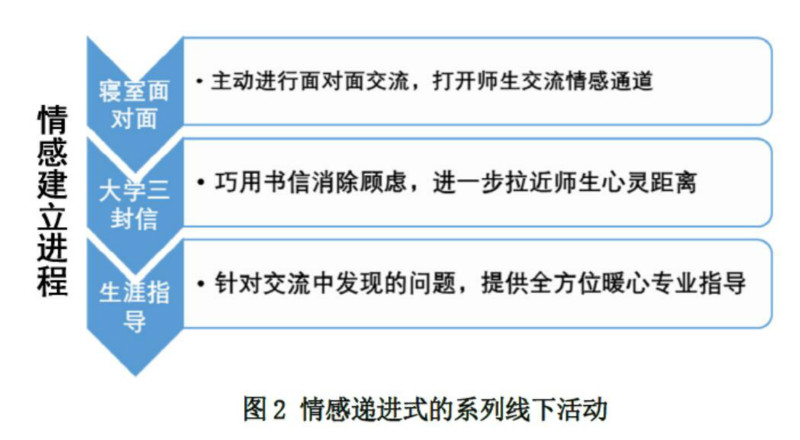

(一)开展系列线下活动,递进式建立情感联系

为唤醒学生现实中的情感体验,与学生建立起情感联系,项目负责人设计了系列循序渐进、互为补充的线下活动。具体做法如图2所示:

1.寝室面对面:主动进行面对面交流,打开师生交流情感通道

“寝室面对面”工作法是最早建立的,目的在于应对当下人们过度依赖网络而现实中疏于交往的社会现状。自2015级新生一入学,项目负责人便开始利用午休时间进入学生宿舍与学生展开面对面、一对一的交流。

这种辅导员主动走进学生寝室的工作方法,不同于办公室内的严肃、线上屏幕冰冷,能够让学生感受到辅导员老师的诚意,增强学生与老师沟通的欲望,让学生在最放松的情况下,表达最真实的情感。此外,面对面的交流中除了语言本身,还能通过神态语气、肢体感官传达出更多元的信息,便于进行全方位的交流,留下更深刻的印象,使情感教育发挥最大的作用。

2.大学三封信:巧用书信消除顾虑,进一步拉近师生心灵距离

在开展“宿舍面对面”工作后,项目负责人发现当面交流也存在不足,如学生不方便开口、难以系统表达等,由此开展了匿名书信交流方式,帮助学生卸下顾虑、充分表达,并通过回信向学生表达尊重、提出建议,使得沟通双方都能更加深入地走进彼此的内心世界,便于更加细致地掌握学生的实际情况。

鉴于书信交流带来的良好成效,项目负责人又将其逐步发展为“大学三封信”工作法,把握大一入学时、大二适应期、毕业分离前三个大学生涯的重要节点,以书信的方式与学生进行深入交流。第一封信是由新生写给父母的感恩和写给自己的承诺,同时辅导员老师也会给新生和家长一封信。第二封是写给“树洞”的匿名信,为学生创造一个情感归宿处,让他们毫无顾虑地记录心情,吐露秘密,缓解心理压力,并且所有匿名信都会得到老师的一封手写回复,让学生感受到老师的诚意,拉近师生双方的心理距离。第三封是明信片上的毕业寄语,在毕业生离校之前,老师在明信片上书写祝福,写给每一位同学的祝语都是根据他们的特点和名字专门为他们“量身定制”的。

3.学生生涯指导:提供全方位暖心专业指导,化解根本性问题

随着情感交流工作的不断推进和积累,项目负责人意识到学生们的“成长烦恼”不仅仅是由个人能力或性格上的缺陷造成的,而是由于他们所处的人生阶段产生的迷茫和压力,而产生了消极逃避、困惑纠结的心理。基于对学生基本情况和内心想法的深入了解之后,项目负责人成立了“交心生涯指导工作室”,为学生生涯提供全方位暖心专业指导,以期从根本性上解决问题。

作为全校目前唯一一个院级生涯指导工作室,“交心”生涯指导工作室在校就业指导中心及学院领导的支持和指导下,通过生涯诊所、生涯打卡、生涯信箱等多种方式与学生就学业生涯、职业生涯、大学生活、人生规划等问题进行深入沟通交流,并指导学生完成生涯规划,井然有序地度过大学,展开人生。

(二)发挥网络新媒体优势,师生共建交流展示平台

在应对网络技术带来的现实中情感交流缺失而开展各项线下活动之外,项目负责人也积极发挥网络新媒体高效、开放的优势,开展了丰富的线上活动。

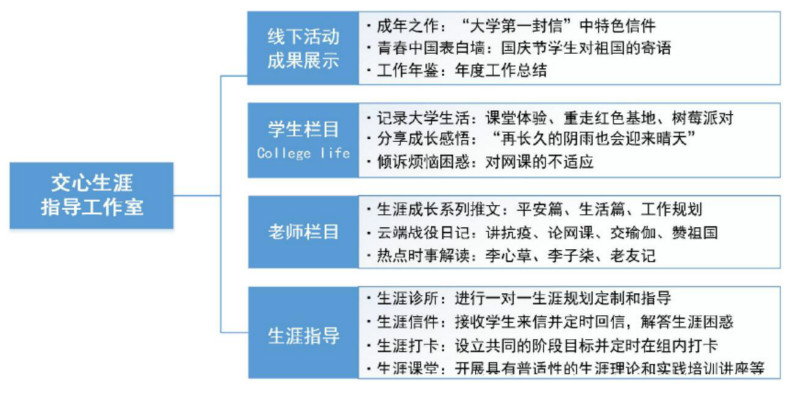

1.建立交心生涯指导工作室微信公众号,由师生共同运营分享

项目负责人将微信公众平台与生涯指导工作室结合起来,成立了“交心生涯指导工作室”的微信公众号,结合线下的特色工作方案,打造生涯指导的综合性平台,开设多个专栏,与学生共同运营分享。公众号上的栏目设计和代表内容如图3所示:

图3 公众号上的栏目设计和代表内容

2.利用网络平台,开展线上专题活动

与线下活动相比,线上工作具有快捷便利、传播迅速、不受空间场地限制的特征。项目负责人在进行学生生涯指导工作时,在微信公众号上推送系列“生涯成长指南”推文,并策划开展生涯诊所、生涯信件、生涯打卡、生涯课程等系列活动,设立了线上参与、咨询、求助的渠道。

在此次疫情期间,线上平台更是发挥了至关重要的作用。项目负责人通过微信视频的方式,与学生“云见面”,以尽可能模拟当面交流的方式开展相关工作,安抚学生情绪,并为他们做好居家学习、生活的指导,让学生感受到虽被隔离了空间,却始终联结着爱。此外,将微信公众号作为战“疫”的堡垒,输出正能量的管道,师生联动的平台,提高推文频率,开办“云端战疫日记”专栏,以平静的笔触安抚身边人,鼓励学生说出内心想法,纾解心绪,以加油短片的方式,用自媒体同守信念,共抒心声。

三、创新点及实践成效

(一)线上与线下相结合、传统与新媒体相结合

在线下工作方面,“寝室面对面”作为快速打开师生情感通道的线下活动,项目负责人目前已对79间寝室进行了走访,涵盖约230人次,且与每一名学生的交谈时间都不低于20分钟。“大学三封信”作为聚焦于学生不同阶段的笔友活动,开学第一封信已经寄出230封,收到学生回信230封;第二封树洞匿名信累计收到学生信件200封,项目负责人手写回信200封;第三封毕业寄语信已累计为212名学生寄出量身定做的明信片。“学生生涯指导”是贯穿于学生整个大学生涯的指导项目,项目负责人对2019届212名毕业生进行了一对一简历修改和就业指导,最终以98.54%的就业率创近5年来本科生就业率新高。在2019级新生中,为230名同学编写发放《生涯成长记录手册》,对230名学生开展了一对一的交流指导。

在线上工作方面,2019届毕业生的“恒玖”微信公众号,累计发布70篇推文,有17位学生分享了自身的经历感悟。“交心生涯指导工作室”自成立以来,发布70篇推文,其中学生创作的栏目为每周更新,目前已发布19期;由项目负责人创作的推文25篇。疫情期间项目负责人发布“云端战役日记”及抗疫相关内容的推文9篇,与143位学生进行了视频见面和微信谈心。

这些特色的工作方法还带来了一定的社会影响力,2019年12月湖北经视的《经视直播》和垄上频道的《垄上行》节目先后对“大学三封信”工作法和“交心”生涯指导工作室进行了报道,同月学校官微也就此进行了跟踪报道。

情感思政工作法不仅关注学生的学习情况,更强调帮助学生建立起生涯规划的意识和能力。目前已对230名学生进行了一对一的生涯指导,收到并答复230人次的生涯咨询信件,成立115个生涯打卡互助小组,涵盖230人次,筹备开展生涯课堂230课时。在督促学习方面,对230名学生进行了线上家访、组织323840次在线课堂签到。

典型案例是一位性格内向的女同学,一开始对自己的认知是“不善言辞、不爱社交……”,对自己的人生规划感到十分迷茫。在项目负责人的帮助下,她明确了自己所擅长和喜欢的,并通过各种有针对性的技能学习和实践活动提升自己,毕业前夕她已经成长得无比强大、落落大方、侃侃而谈。

(三)情感与信念相结合

情感思政工作法还通过给予情感支持,帮助学生坚定信念,磨炼意志。

典型案例一为新生军训中,项目负责人看到多名学生因体力不支进入医务室,便为每230名学生精心准备了红豆薏米饼,同学们心怀感动,并在这温暖的关心下坚定了刻苦训练、不怕艰苦的信念,坚持完成军训。

典型案例二为一位来自西藏昌都的学生因为家乡乡亲们受教育程度不高、法律常识弱,萌生了通过制作小视频的方式帮助乡亲们学习签订合同相关法律知识的想法,项目负责人不仅对她的想法表示了极大的肯定和鼓舞,还提供了很多现实的帮助,坚定了她回报家乡的信念,磨炼了不怕困难、勇于实践的品格。

四、展望

未来,项目负责人将结合过去六年的实践经验对“情感思政”工作法在理论体系的系统归纳、具体工作细则的拟定等方面做下一步努力,以提高其可操行性和可复制性。

首先,建立起“情感思政”工作法的完整理论体系。充分总结已开展工作的可取经验和待改善之处,并结合相关理论研究的支撑,对比其他思政工作方法,归纳出“情感思政”工作法的核心理念,明确基本要素和逻辑框架,形成完整的、系统的理论体系。

其次,拟定“情感思政”工作法的操作指南和“交心生涯指导工作室”的工作细则。根据现实中的工作步骤拟定“情感思政”工作法的操作指南,为具体工作的展开提供规范化的指导,为新成立的“交心生涯指导工作室”有序地开展相关工作制定更明确、详细的工作细则。

最后,收集汇总开展“情感思政”工作时遇到的典型案例并整理成册,做好工作法普适性调整。做好具体工作的记录,定期汇总整理,精选出具有代表性的、指导意义的案例编写成册,并进行普适性调整,为后续工作提供借鉴和参考。

五、思考

(一)更新教育理念,做学生的知心朋友

我国著名教育家夏丐尊先生译作《爱的教育》一书中写到:“教育没有了情爱,就成了无水之池。”思政教育工作也应当建立在情感交流与共鸣的基础之上,做学生真正的知心朋友与引路人。更深层次地,这是要求教育者树立“以人为本、以情化人”的观念,充分尊重被教育者的主体地位,将角色定位从单一的教育者向学生朋友转变,工作职能从管理向服务转变,教育方式从居高临下向平等交流转变,育人途径从说教向全方位营造思想教育发展空间转变。

(二)聚焦学生的切实需求,增强学生获得感

在情感的交流和共鸣的基础上着力解决学生的所盼、所求,他们有什么需求就给予精准的扶持与服务,有什么困难就提供靶向性的解决方案。只有做到精准聚焦学生的切实需求,帮助他们解决困难,才能让学生有获得感,也只有这样才能进一步巩固师生间的情感联系,真正走进学生的内心,形成情感上的良性循环。

(三)做好思政教育工作者自身的情感素养建设

亲其师才能信其道教育工作者的思想观点、言谈举止和个人品格等本身就对受教育者发生着重要影响。因此,教育者首先要在自身心中充满“情”,以自己真情实感的自然流露去感染、引导学生。其次,要善于用“情”,既要能做好自身的情绪管理和情感调控,还要学会有效地感知情感、表达情感。最后,还要提高情感交流的持续性,思政工作和情感交流都不是一蹴而就的,思想反复、情绪波动既是人之常情,更是其可塑性所在,应当做好长期、持续投入的准备。