“最近学习状态怎么样”

“在学”

“最近实习工作还好吗”

“一般”

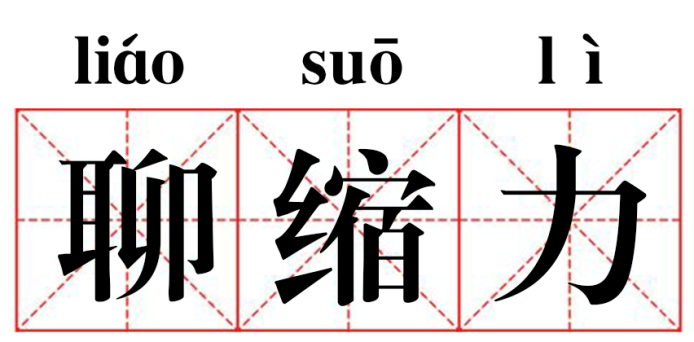

这些“人机式回复”在师生对话交流中时常发生,多出现在一方刻意想要回避话题或结束交流的时候。这类无效回答被网友们戏称为“聊缩力”拉满的交流。作为辅导员,良好的沟通交流是学生工作的基础,如何打破年龄壁垒,以Z世代青年愿意聊、愿意听的方式开展谈心谈话是当前思政教育工作的重要一环。

“聊张力”VS“聊缩力”:互动交流的冰火两重天

“聊张力”,指在聊天对话时,总能让对方感到特别愉快、不停地聊下去。具有“聊张力”属性的人,往往善于运用幽默、高效、抽象的表情包或生动有趣的语言风格,能提高双方聊天的热情,让对话轻松有趣。

与之相对的“聊缩力”泛指那些聊天中让话题迅速冷却或让气氛变得尴尬的能力,多呈现为无效回复、人机回复、重复问题等形式。

“思政聊张力”的本质内涵

说起辅导员,最先想到的工作内容肯定是“谈心谈话”,这是辅导员作为思政教师进行大学生思想政治教育的一项主要手段,也是了解学生、关心学生的重要途径。

然而,Z世代青年浸润在互联网多元信息交融的环境中,他们经历了互联网的普及、新媒体内容和圈层的崛起、生成式人工智能算法的快速发展、民族团结和文化自信高涨等特殊历史阶段,对世界的判断存在自己的独特视角。一方面,他们更具互动品质,线上交流属性突出;另一方面,作为最后一批独生子女,他们自我中心特征明显,平等交流的需求较以往更为强烈。且部分学生在三观未完全塑造的情况下,受互联网多元思潮的影响,缺少身份认同感。这些都给大学生思想政治教育工作带来挑战。作为辅导员,我们应当充分利用新时代背景下的数字优势,优化谈心谈话形式、内容与载体,让学生听得懂、听得进、听得透。

“思政聊张力”的概念应运而生,即辅导员在思想政治教育中,通过数智技术精准把握学生思想动态,灵活运用语言艺术,既保持教育内容的深度与广度,又能激发学生思考,形成良性互动,让思政教育既有“力度”又不失“温度”,促进思政教育的有效传递与内化。

从互动仪式链视角增强“思政聊张力”

谈心谈话,一直是辅导员了解学生、走近学生、关心学生的主要渠道。然而面对Z世代青年的新特征,我们如何培养辅导员谈心谈话的技巧与素养,有效提升“思政聊张力”,成为当前育人工作迫切需要解决的问题。

从社会学角度分析,整个社会集体都可以被视为一种长期的互动仪式链,即人们在身体场域共通的情况下,以对局外人设限、拥有共同的关注点及相同的情感体验为特征,生成对所处群体符号的认同与归属感,并由此形成能量的分享与传递。

思政育人谈话环节也可以视作互动仪式。在此类育人环境中,互动主体即为校内师生群体,具有排外性;互动渠道为虚拟与现实共线,即线下面对面交流,身体物理场域同一或线上群组交流的形式;互动内容主要集中在思想引领方面,师生将关注点集中在统一焦点上,彼此之间建立起共同的情感或情绪体验。互动仪式链理论不仅可以为高校思政育人谈话互动模式的存在逻辑提供有效解释,也为相关研究提供了充分的理论支撑。

一、互动主体:提升新质思政育人力

Z世代青年作为互联网原生代,接受信息的渠道、类型多种多样,给思政育人工作带来一定的挑战。

“网上一搜就有”“我自己上网看看就好”“这些内容网上我都见过了”这些话经常从Z世代青年口中说出。千篇一律的谈话模式,未结合时事热点的思政内容输出在当下已不再具有优势。作为辅导员应紧盯“专业+数字化”,一方面加强专业素养,不断提升自身思想政治教育理论水平、心理学知识及沟通技巧,确保能在谈心谈话中准确把握学生思想动态,提供专业指导;二是加强数字素养,提升数字化意识和应用数字技术的能力,借助数字化工具和平台分析及时把握学生思想动态,做到“眼观六路耳听八方”。

二、互动渠道:优化育人交流模式

Z世代青年具有一个独特的世代特征——“平视世界”。在谈心谈话互动中,传统的单向灌输沟通模式不再适用于当前的育人空间。作为高校学生思想引领的中坚力量,辅导员应提升思政互动渠道的有效性、针对性。

一是教师主体应主动拓宽互动渠道,在小红书、微博、抖音、B站等Z世代青年喜爱的新媒体平台打造交流互动空间,站稳网络互动新阵地,加强思想宣传;二是教师在谈话互动时应避免单一的输出式育人模式,将学生主体放置在平等的对话层面,通过情感能量的驱动,引导学生主动谈及自身经历或情绪感受,激活学生的主观能动性;三是在沟通方式上,应因生制宜,面对E/I性格特征明显的学生,采用时事热点评论引导、学习生活感受分享等不同的对话方式拉近师生互动距离,了解学生心理动向。

三、互动内容:强化思政育人实效

Z世代青年长期浸润于网络文化的叙事话语之中,在开放、多元个性的社会环境下,部分青年出现身份焦虑、认同危机与实践错位等主体矛盾。辅导员身为思政教师,应主动调适育人话语表达,站稳思想站位,唤醒青年价值认同。一方面关注谈话内容的实效性,以时事热点事件引导话题的开展,提升学生政治敏感度,以“新”育“心”,从新热点、新事件的新角度助力学生心灵成长;另一方面谈心谈话中应以“专业+”“互联网+”等形式融入思政内容,用润物细无声的方式讲好、讲活、讲透“大思政课”。

(作者简介:陆嘉杭,浙江水利水电学院水利工程学院辅导员。研究方向:大学生思想政治教育、辅导员职业化发展、网络育人。)

服务热线:400-653-8000

服务热线:400-653-8000